Полярный вездеход «Пингвин»

История создания легендарного полярного вездехода «Пингвин».

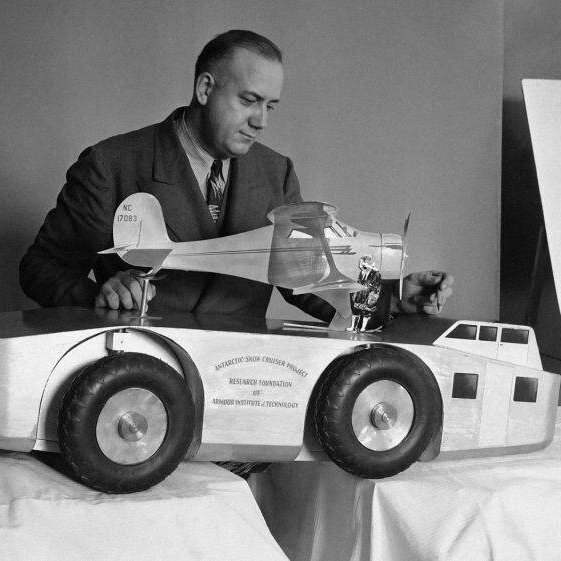

Вот уже почти 65 лет назад с конвейера Кировского завода сошёл вездеход, получивший звучное название «Пингвин». «Пингвин» разрабатывался полностью в конструкторском бюро самого завода (сегодня ОАО «Спецмаш»). Руководил проектом выдающийся танковый конструктор Ж. Я. Котин.

Однажды на завод приезжает известный полярник и исследователь Сомов М.М. Произошло это в 1957 году. Приехал он с целью раздобыть вездеход. Но не простой вездеход, а такой, какой бы позволил проводить комплексные исследования и передвигаться без особых трудностей по пустынным землям Антарктиды. Задача стояла сложная, потому Сомов напрямую связался с Котиным и обрисовал ему подробно все перспективы, которые бы открылись перед исследователями этого таинственного континента, будь у них такая уникальная разработка. Трюк сработал и Котин сам загорелся идеей создать такой вездеход, который бы легко можно было превращать из функционального транспорта в передвижную лабораторию и обратно. Он приступил к разработке практически сразу же после беседы с Сомовым.

Надо сказать, что подобная конструкция была для Котина новшеством. Ранее он ни с чем подобным не работал. Транспорт должен был быть не только крепким и вместительным (насколько это необходимо для исследовательской лаборатории), но ещё и устойчивым перед по-настоящему экстремальной погодой, тяжёлым климатом и перепадами давления. Вездеход одинаково хорошо должен был преодолевать снежные заносы, состоящие преимущественного из рыхлых снежных масс, и ледяные поверхности. Для того чтобы учесть все нюансы такого вида транспорта, требовался регулярный контроль со стороны Сомова, который, в общем-то, лучше всех знал, с чем придётся столкнуться разработке Котина. Исследователь стал часто бывать в гостях у конструктора, они много беседовали и вскоре стали близкими друзьями (которыми оставались до конца жизни).

Новинка получилась по-настоящему специфической. Антарктический вездеход назвали вполне подходящим для его функций именем – «Пингвин» (заводской шифр: «объект 209»). Несмотря на то что Сомов практически не ограничивал Котина в технологическом плане, сроки разработки всё же были сжатыми для такого сложного проекта. При этом конструкция должна была быть очень надёжной, так что инженерам пришлось прибегнуть к помощи тех инструментов и решений, которые прошли проверку временем и практикой.

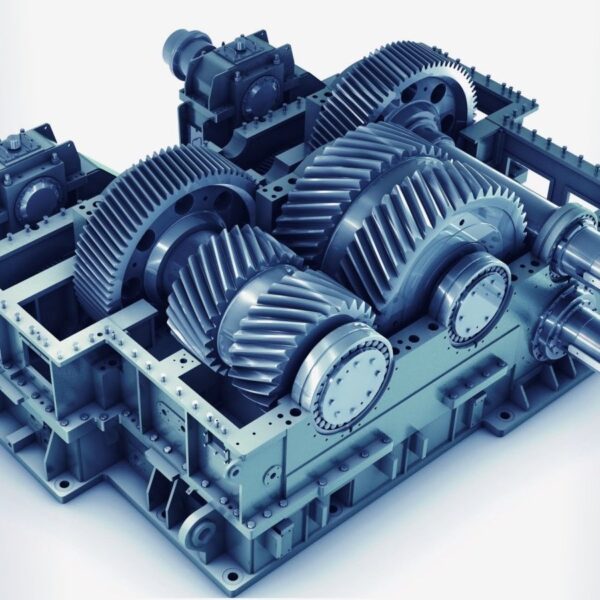

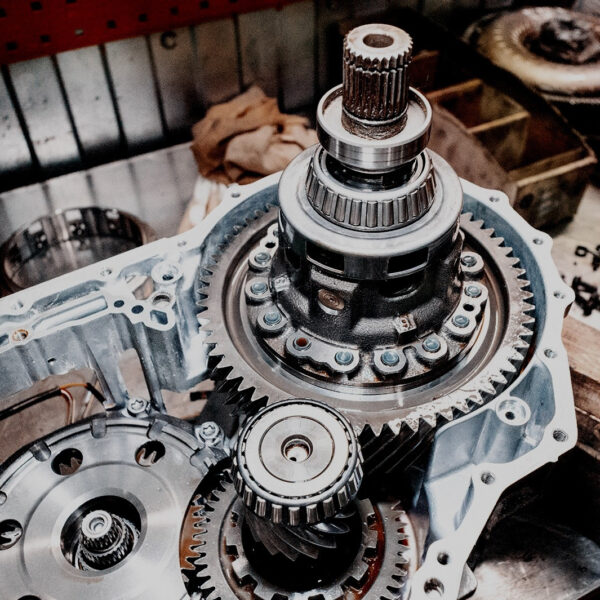

В качество основы был выбран для «Пингвина» танк ПТ-76 и бронетранспортёр БТР-50П. Обе конструкции отлично себя показали при эксплуатации в Заполярье. Технологическое наполнение обязательно должно было включать в себя специализированные приборы астронавигации, а также изменённые и доработанные шасси и ходовую часть. Гусеницу для вездехода решено было сделать с нуля. Котину удалось добиться небывало малого для того времени удельного давления на грунт. Оно составляло всего 300 г/кв.см. И это при том, что сам «Пингвин» весил 16 тонн. На выходе получилось удельное давление на грунт соизмеримое с удельным давлением на грунт человека. На борту было решено изобразить пингвина соответственно названию вездехода.

Поскольку сроки были несоразмерно сжатыми, Котин принял волевое и весьма оригинальное решение. Он пересмотрел процесс сборки партии вездеходов. Конструкторы в его видении должны были работать не на потоке, а каждый на своём образце. Закреплённый за определённой машиной должен был решать сразу же возникающие в процессе работы проблемы, связанные конкретно с его собираемым образцом. Сегодня для нас это кажется очевидным, но тогда все конструкторы работали одновременно на всём потоке, а не с каждым образцом из партии отдельно. Причём в качестве операторов были взяты молодые конструкторы, горевшие проектом и желающие показать себя.

«Пингвин» показал себя по итогу великолепно. Он отлично подходил для исследовательских миссий, он прекрасно чувствовал себя в столь тяжёлом климате и не требовал особых навыков при управлении. Но главным его достоинством была феноменальная надёжность. Машина преодолевала весьма высокие снежные заносы (до 1,5 метров), а также позволяла буксировать сани с грузом в 12 тонн. Отлично себя демонстрировал «Пингвин» и при низком атмосферном давлении, которое характерно для районов Антарктики. В рубке можно было спокойно работать без верхней одежды и это при том, что за окном вездехода температура опускалась до -50 градусов. Дозаправка требовалась машине через 3,5 тыс. км.

Исследователи не оставили без внимания конструкторов. На двух антарктических станциях на вечной стоянке стоят два образца «Пингвина». А один из участников экспедиции, механик и водитель Пугачёв Н.П., получил от правительства награду. Главному конструктору, конечно же, было оказано особое почтение – ему вручили почётный знак как заслуженному полярнику.

Наземные вездеходы позволили сделать более десяти походов вглубь опасного континента и перевезти больше 15 000 тонн груза. Именно благодаря этому транспорту удалось достичь Полюса недоступности, а также Южного географического полюса. Конструкторы Кировского завода оставили свой значительный след не только в Антарктике, но и в истории исследования нашей планеты. Благодаря им стало возможным изучение одного из самых суровых континентов мира.